ぬか床に白・青・黒・赤などのカビが生えた

2024.5.22.Wed

ぬか床を長期間かき混ぜを行わなかったり塩の補充が足らずに塩分濃度が下がるとカビが生えやすくなります。

カビかどうかの判断の目安としてご参考下さい。

表面に白いカビが生えた

膜の様なら体に良い酵母菌

表面にうっすら出てくる白いものはカビではなく、酸素が大好きな”酵母菌”です。

からだにとっても良い”酵素”を生み出し、軽いフルーツ臭の香りがしてきます(酵母菌が増えすぎると香りがきつくなり、シンナーのような香りになってきます)。

ふわっとぽつぽつ出ていたらカビ

ふわふわした白い物が点々と出ていたらカビの可能性が高いです。

カビの部分は綺麗に取り除いて下さい。

酵母菌を抑える方法

必要以上に発酵をさせないためには表面と底を入れ替えるようにかき混ぜてください。酵母菌ごと混ぜても問題ありません。

空気が大好きな菌ですので空気抜いて表面にラップをペタっと張ると酵母菌の発酵を抑える事が出来ます。

また、冷蔵庫に保管すれば発酵は収まります。

冷蔵庫に入らない時は1~2日に一度かき混ぜましょう。

青や黒・赤などのカビができた

カビなので取り除く

雑菌が繁殖している可能性があります。

塩の補充不足のぬか床を暖かいところで長期間放置した時に出てくることがあります。

カビの部分を含め、表面から1~2cmほど大目に取り除いてください。それでも匂いやお味が変なら使わないほうが無難です。

容器のふちにカビが生えた

ふちも綺麗にふき取る

カビの生えたところをティッシュなどでキレイに拭き取ってください。

日頃のお手入れとして、漬物を取り出したあとは、容器の内側やフタなどに付いてしまったぬかをティッシュなどでキレイに拭き取りましょう。

関連商品

-

祇園ばんやのぬか床は、無農薬・無添加にこだわったぬか床です。

半年以上熟成発酵されたぬか床なのでたくさんの乳酸菌・酵母菌・酪酸菌数が元気に生きています。

14種類の贅沢な香味材料がたっぷり入った京都祇園のお茶屋より140年家伝の味が届いてすぐ楽しめます。

祇園140年の家伝の味 番屋自慢のぬか床

無農薬ぬか床「ぬかの花」900g ×1袋

2,829円 税込価格

商品をみる

-

ぬか床・足しぬか・容器セット

すぐにぬか漬けを始めたい方には「ぬかの花スタートセット」

5,680円 税込価格

商品をみる

-

簡単・早い・綺麗に漬けれる便利アイテム

ぬか漬け専用ネット「包」50枚

2,398円 税込価格

商品をみる

ぬか床のコラム

番屋のぬか漬け

イロハ

商品一覧

お得なぬか床・足しぬか・容器のスターターセット

まとめ買い・足しぬかセットがお買い得!無農薬ぬか床

簡単!袋のまま漬けられる!初回購入限定お試しパック

足しぬか、発酵促進、ぬか専用ネット

乳酸菌・酵素たっぷりぬか健康食品

ぬか健康食品醸

微粉末孟宗竹が入ったぬか床を甘酸っぱく味付けしたペースト状の発酵ぬか健康食品で毎日スプーン1杯でぬかの栄養をまるごと美味しくいただけます。初回購入限定のお試しパックもございます。

こんな人におすすめ

- 発酵食品の栄養だけを手軽に美味しくとりたい

- 毎日簡単に続けられる健康習慣

- 美味しく腸活&体質改善でイキイキと元気に過ごしたい

- ぬか漬けの塩分を気にせず発酵食品の栄養をとりたい

素材ごとの漬け方

140年の家伝の味

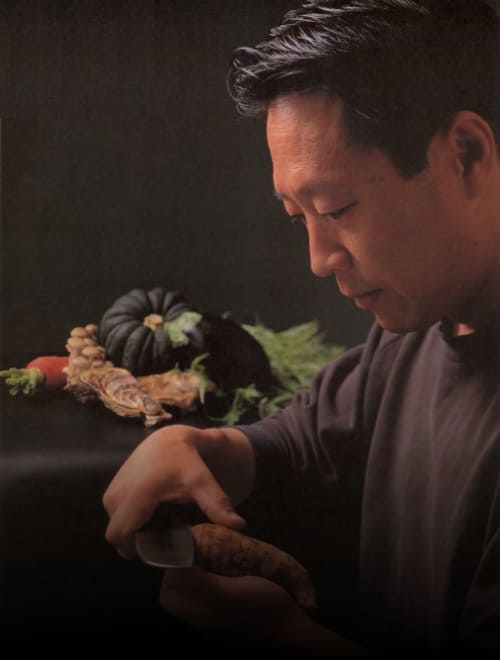

こだわりの

「人」が

つくっています。

我が子に安心して

食べさせられるものを

京都大学にて発酵学を学ぶ

京料理茶懐石ばんや総料理長

ぬか床(ぬか漬け)博士

ぬか床(ぬか漬け)評論家

日本ぬか漬け協会 理事長

私には、6人の子どもがいます。

料理やの主人ですが、家では

「味より栄養・からだに良いもの」と思っていたため

以前から、心の隅で”農薬”という言葉が引っかかっていました。

毎日食べる”ぬか漬け”の”ぬか”にはお米栽培の農薬が蓄積されています。

そこで、無農薬米を探しましたが、

無農薬米のぬかは日本中から集めてもほんの少ししかありません。

「美味しいだけではあかん。体にようなかったらあかん。」

と思い”無農薬ぬか床”の発売に踏み切りました。

「我が子に安心して食べさせられるものを」が私たちの想いです。

-

お電話でのご注文は

0774-66-1230

受付時間:10:00~17:00

(土・日・祝日、年末年始を除く) -

お電話でのご注文は

0774-66-1230

受付時間:10:00~17:00

(土・日・祝日、年末年始を除く) -

お問い合わせは

こちらから24hお問い合わせフォームにて受付中。

お気軽にお問い合わせください。